Football Factory

Tom Johnson est un supporter de Chelsea. Chaque samedi après-midi, lui et sa bande accompagnent leur équipe favorite. Victoire, défaite, peu importe, car c'est toujours le même scénario qui se déroule après le match : bière, baston avec les supporters des clubs rivaux et castagne avec les flics. Comme des milliers de jeunes, ils sont les parias d'une société britannique en crise, ravagée par le chômage et l'alcoolisme, auxquels s'ajoutent le racisme et le machisme ordinaires. John King les montre tels qu'ils sont, alternant son récit avec des portraits de Londoniens, témoins impuissants de l'hypocrisie politique des années 90 et du fameux " mal anglais ". Réaliste, cru, dérangeant, Football Factory est " le livre le plus authentique jamais écrit sur le foot et la classe ouvrière anglaise " (Irvine Welsh). Comme Trainspotting, ce roman culte doit beaucoup au légendaire Last Exit to Brooklyn de Hubert Selby.

Aux couleurs de l'Angleterre (England Away)

Unis dans le même élan

patriotique, «100 % Anglais, 100 % Chelsea», ils sont en guerre.

Au pub de l'Unity, leur QG, Harry et sa bande ont mis au point leur

programme. Prendre le ferry pour Amsterdam, beuveries, drogues,

bagarres et coucheries, puis rejoindre en train Berlin pour assister

au match Angleterre-Allemagne et défendre leurs couleurs à

n'importe quel prix.

Berlin est à feu et à sang mais la réputation anglaise est sauve.

Bill Farrell, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui connaît

bien Harry et les autres - ils fréquentent le même pub -, est

horrifié par ces hooligans et par le discours des journalistes présentant

leurs bagarres comme une «guerre». Qu'ont-ils à voir avec le

jeune soldat débarqué sur la côte normande en juin 1944 pour défendre

fièrement la bannière de son pays ?

Aux couleurs de l'Angleterre, dernier volet d'une trilogie entamée

avec le mythique Football Factory, raconte deux traversées de la

Manche à cinquante ans d'intervalle et dresse un parallèle

percutant entre guerre et hooliganisme. Cru, tantôt burlesque ou

tragique, ce roman résolument politique dénonce la violence

gratuite et l'opportunisme des médias.

par Nicolas Hourcade, publié dans SoFoot

Le diagnostic des politiques Les documents de l’Assemblée Nationale et du Sénat (rapports, comptes rendus des débats) retracent la genèse de ces mesures (1). Ministres et parlementaires affirment que les violences et les actes racistes sont en forte croissance en France. La planification d’actes violents par des groupes de supporters se développerait également. Du fait de ce climat délétère, une partie du public n’oserait plus fréquenter les stades. La sécurité doit dès lors être assurée par une importante mobilisation des forces de l’ordre, ce qui les empêche d’intervenir ailleurs et ce qui coûte cher aux clubs et à la collectivité. Il est donc nécessaire d’agir pour préserver les valeurs, bafouées, du sport et pour permettre à un public familial de revenir au stade. Ce diagnostic est contestable. Une analyse détaillée des données du ministère de l’Intérieur sur les trois dernières saisons de L1 ne montre pas d’augmentation des interpellations (lesquelles amalgament d’ailleurs violence, racisme, ivresse, infractions à la loi sur les stupéfiants, usage de fumigènes...). S’il existe un écart entre les chiffres bruts des interpellations de 2003-2004 et ceux de 2004-2005, c’est parce que les statistiques de la première saison sont incomplètes. Entre 2004-2005 et 2005-2006, le ministre Brice Hortefeux lui-même annonce une stabilité du nombre des interpellations. Quant aux actes racistes, ils paraissent en hausse car désormais on les recense ! Ce qui est incontestable, c’est que les violences entre supporters du PSG ont atteint ces derniers mois une fréquence et une intensité inconnues jusque là en France. Même si Claude Goasguen s’en défend, c’est avant tout la situation parisienne qui est visée.

Les coupables Ministres et parlementaires estiment que les responsables de ces violences sont “une infime minorité de hooligans”, selon les termes de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux les évalue à “quelques centaines” et le député UMP Dominique Tian à “moins d’un millier de personnes”. Il est vrai qu’il existe un noyau dur d’amateurs de la violence autour du football. Mais les hooligans ont bon dos ! Le sénateur UMP Philippe Goujon affirme que “les comportements de certains groupes de hooligans se caractériseraient par des incitations à la haine et à la discrimination ; ainsi, selon une étude conduite par la LICRA en 2005, près d’une commune sur deux déclarait connaître des problèmes de racisme dans le sport, que ce soit dans un cadre professionnel ou amateur”. Il est clair que le problème dépasse les seuls hooligans. Quant au député UMP Christian Decocq, il établit (comme Claude Goasguen ou Philippe Goujon) un lien entre le climat de violence et le taux de remplissage des stades français “plafonné à 74 % contre 95 % en Grande-Bretagne, avec des conséquences sur le fonctionnement et le développement des clubs et du football français”. Les amateurs de football trouveront sûrement d’autres raisons aux affluences françaises...

Les solutions Pour éradiquer le hooliganisme, il convient, selon le gouvernement et la majorité des parlementaires, de prendre des mesures drastiques, comme les Allemands et les Anglais. En revanche, Claude Goasguen s’oppose à la politique britannique d’augmentation du prix des billets, “qui exclut des stades une partie de la population. [Il faut] éloigner des stades les seuls groupes violents”. Cela passe par de nouveaux dispositifs législatifs (ce que quelques voix éparses ont contesté, estimant qu’il suffirait d’appliquer les lois existantes ou critiquant, comme la sénateur communiste Éliane Assassi, une “inflation législative”). D’une part, offrir aux préfets la possibilité d’interdire de stade, indépendamment de toute condamnation judiciaire, les supporters considérés comme dangereux. D’autre part, permettre la dissolution des groupes jugés violents. Ces mesures font l’unanimité chez les politiques (seul le PC a émis de sérieuses réserves) et dans les médias. Elles posent pourtant deux types de problèmes importants. Sont-elles vraiment efficaces ? N’attentent-elles pas aux libertés publiques ?

L’interdiction administrative de stade Suite à un amendement du député UDF Pierre-Christophe Baguet, l’article 31 de la loi du 23/1/2006 relative à la lutte contre le terrorisme ( !) et portant dispositions diverses relatives à la sécurité prévoit que les préfets peuvent, par arrêté motivé, interdire de stade une personne qui, pour son comportement d’ensemble lors des manifestations sportives, constitue une menace à l’ordre public (2). Ces personnes peuvent être amenées à répondre à des convocations au moment des manifestations sportives concernées par l’interdiction. Le décret d’application a été publié dès le 15/3. Si ce dispositif ne constitue pas la panacée, contrairement à ce que certains prétendent, son efficacité, déjà expérimentée à l’étranger, est réelle. “L’interdiction de stade n’est pas une mesure nouvelle, note Anastassia Tsoukala criminologue à l’université Paris-XI. Dans la plupart des pays européens, cette mesure est appliquée par les tribunaux et ne pose aucun problème. Un individu est condamné et il subit une peine complémentaire d’interdiction de stade. Le problème survient quand la liberté de circulation de l’individu est limitée (ça peut aller, en Allemagne et en Angleterre, jusqu’à la confiscation du passeport) suite à une décision prise en dehors de toute condamnation.”

Une atteinte aux libertés publiques ? “Par rapport aux Anglais, nos mesures sont plus légères puisque l’interdiction administrative de stade ne peut excéder les trois mois” , poursuit Anastassia Tsoukala. Mais le juge n’intervient pas, alors qu’en Angleterre c’est lui qui, au final, prend la décision. En France, les RG fournissent les données et le préfet se substitue au juge. Il y a là une confusion des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire. Et un problème de respect des libertés publiques. Si l’individu est vraiment dangereux, pourquoi ne l’a-t-on pas interpellé ? Pourquoi n’a-t-on pas suivi la voie pénale ? En général, c’est qu’on manque de preuves. On interdit l’accès au stade de personnes considérées comme dangereuses mais on ne dit rien de la manière dont on évalue cette dangerosité. C’est la porte ouverte à l’arbitraire.” Ces mesures sont contestables devant le juge administratif, mais “les voies de recours mériteraient d’être précisées” estime la criminologue. L’absence totale de réaction de l’opinion, qu’elle explique par la diabolisation des hooligans mais aussi par un climat hostile à la jeunesse, l’inquiète vivement. Un responsable d’un groupe ultra craint, comme beaucoup de ses homologues, les dérives de cette loi, pour les supporters mais aussi pour l’ensemble des citoyens : “Le gouvernement ne lutte pas seulement contre la violence, il lutte contre la contestation. On commence par les supporters puis on applique les mêmes mesures ailleurs. Le foot est un laboratoire de ce qui se fera plus tard”. Devant l’Assemblée Nationale, Nicolas Sarkozy a implicitement admis que cette mesure est problématique. Au moment de son discours, le 11 avril, 34 supporters avaient fait l’objet d’une interdiction administrative (mi-mai, ils étaient 70) : “On me dit parfois que ce n’est pas assez. Mais je préfère procéder lentement et sûrement, afin d’éviter toute difficulté juridique”. Nicolas Sarkozy pense peut-être que les supporters concernés n’oseront pas ou ne sauront pas attaquer ces décisions : “Pour les avoir rencontrés, je peux dire que ça ne vole pas haut intellectuellement !” affirme-t-il. Quant aux socialistes, ils se sont simplement interrogés sur l’utilisation des fichiers des personnes soumises à une interdiction de stade (judiciaire ou administrative) en demandant un encadrement par la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) : le gouvernement et les parlementaires de la majorité ont tenu à les rassurer, sans pour autant modifier les textes.

La dissolution des groupes violents La proposition de loi relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives vient d’être amendée par le Sénat, le 18 mai dernier. Elle doit donc revenir devant l’Assemblée Nationale. Mais l’idée principale n’est pas remise en cause. Il s’agit de pouvoir dissoudre par décret toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive, dont des membres ont commis en réunion des actes répétés de dégradation de biens, de violences ou d’incitation à la haine et à la discrimination. Cette décision est prise après avis d’une commission nationale consultative spécialisée devant laquelle les groupes concernés pourront se défendre. De lourdes peines sont prévues pour toute tentative de reconstitution du groupe. Même si le souci de “trouver le bon équilibre entre la liberté d’association et la sauvegarde de l’ordre public” est évoqué par Nicolas Sarkozy, la procédure, l’évaluation de la dangerosité du groupe et les voies de recours risquent de poser là aussi problème, de même que l’introduction d’une forme de responsabilité collective. Le texte n’étant pas définitif, intéressons-nous plutôt à l’efficacité de cette mesure.

“Du bricolage à contre-courant” L’avis d’Anastassia Tsoukala est tranché : “L’interdiction administrative de stade est juridiquement contestable mais elle est efficace. La dissolution des groupes de supporters, c’est un bricolage ridicule. En Allemagne, l’interdiction des groupes néo-nazis n’a pas jugulé le mouvement néo-nazi. Une telle mesure n’a aucun sens. Dissoudre une association présente des inconvénients mais aucun avantage. On va lâcher des individus violents dans la nature : le peu de contrôle interne des groupes va disparaître. La dissolution radicalise le comportement des plus violents et anéantit toute passerelle entre le groupe et les autorités, toute possibilité de dialogue. Et quoi qu’on en dise, cela ne les empêchera pas de créer un nouveau groupe officieux. Comment interdire l’existence d’un groupe amical ? Ce dispositif va à l’encontre de tout ce qui se fait à l’étranger où on essaie de jouer sur les associations et sur leur contrôle interne ou de créer des structures pour pouvoir discuter avec les éléments les plus durs.” Il est déjà arrivé en France que, suite à des incidents, un groupe ultra soit fermement incité par la police locale à se constituer en association loi 1901. De même, des policiers italiens ont ouvertement regretté, en 1991, l’autodissolution des groupes ultras véronais qui les privait d’interlocuteurs identifiés. Le cas parisien prouve l’absurdité d’une telle mesure : les violences se sont aggravées quand les indépendants sont entrés dans le conflit puis quand les ultras des Tigris ont mis leur activité officielle en sommeil. Le député Pierre Goldberg a justifié ainsi l’abstention du groupe communiste : “Comment traiter le cas des indépendants, qui ne sont affiliés à aucun groupe et se déplacent isolément, en marge de tout dispositif de sécurité ? C’est parmi eux que se trouvent les hooligans qui cherchent l’affrontement systématique, mais la proposition de loi ne les affectera pas.” Claude Goasguen justifie cette mesure de dissolution, inexistante en Grande-Bretagne, par les différences entre les fans de nos deux pays. Les supporters anglais se réuniraient de manière informelle alors que les français, les méridionaux de manière générale, seraient organisés, en groupement de fait ou en association. Ce n’est pas complètement faux, mais l’interprétation qu’il fait de ce constat pose doublement problème. D’abord, parce que les firms françaises de hooligans sont organisées selon les mêmes principes que leurs homologues anglaises, qui leur servent de modèle. Ensuite, parce que Claude Goasguen amalgame les hooligans et les ultras, dont les rapports à la violence sont pourtant différents (3). En ciblant les ultras plus que les hooligans, cette mesure ne risque-t-elle pas d’aggraver le mal ? Claude Goasguen insiste pourtant, à juste titre, sur la nécessité d’“instaurer une nouvelle relation entre les clubs sportifs et les associations de supporters” ! Anastassia Tsoukala conclut : “Jusque là, la France a été largement épargnée par le hooliganisme, qui est inférieur à celui des pays voisins. Mais à force de mal gérer ce dossier, ne va-t-on pas finir par avoir un vrai problème de hooliganisme ?”

1 - L’interdiction administrative de stade a été adoptée, sans grande discussion, en janvier 2006 au sein de la loi contre le terrorisme. Depuis mars 2006, une proposition de loi sur la prévention des violences lors des manifestations sportives est débattue au Parlement. Elle vise notamment à compléter les dispositifs d’interdiction de stade et à permettre la dissolution des groupes de supporters violents. J’ai analysé les discussions suscitées par cette proposition, portée par le député UMP parisien Claude Goasguen et fortement soutenue par le gouvernement. 2 - Les socialistes ont voté contre cet amendement non pas pour des raisons de fond (ils ne s’opposent pas au principe) mais pour refuser l’amalgame entre terroristes et délinquants. 3 - Cf. le dossier “hooligans” du n°34 de So Foot ainsi que le dossier “supporters” du n°19 (disponible sur le site).

Eric Dunning, Patrick Murphy et John Williams (non publié en France)

Le hooliganisme a longtemps été considéré comme avant tout comme une "maladie" anglaise - ou peut-être britannique.En fait il existe depuis longtemps à travers le monde entier. Dans ce livre, les auteurs étudient le hooliganisme dans 14 pays : huit pays d' Europe , deux d' Amérique du Sud, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon et, en Amérique du Nord. Pourquoi les problèmes de violence sont-ils plus liés au football qu'à d'autres sports? Les racines sociales et les formes de hooliganisme sont explorés dans les pays différents. Les origines raciales, religieuses ou sociales jouent-elles un rôle dans le développement de la violence liée au football ? Quelle partie les médias jouent-ils ?

The roots of football hooliganism

Eric Dunning, Patrick Murphy et John Williams (non publié en France)

Le Hooliganisme

Dominique Bodin

Dans l'imaginaire collectif,

le hooliganisme est d'abord associé aux jeunes supporters

anglo-saxons de football. Par la violence, ils exprimeraient une «

rage de paraître », un besoin de reconnaissance sociale. Le

hooliganisme n'est pourtant pas le fait des plus démunis et des

exclus sociaux. Ces phénomènes de violence existent depuis que le

jeu est devenu sport.

Loin des clichés ordinaires sur une jeunesse désoeuvrée, cet

ouvrage analyse les jeux et provocations, les logiques de vendetta,

les rites intégratifs ou initiatiques, les aspirations politiques

feintes ou réelles, la « culture » et l'identité groupale de

cette dérive extrême du supportérisme.

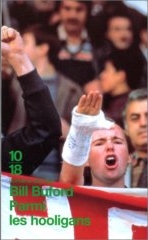

Parmi les hooligans

Bill Buford

Ceci n'est pas un roman. Parmi

les hooligans est une plongée en apparente bonne compagnie dans

l'univers stupide et ultraviolent des supporters de football

anglais. Choc d'abord comique d'un intellectuel d'Oxford avec

l'univers du foot, ce livre va au-delà du document. Sa principale

qualité tient à la puissance d'écriture de Bill Buford, qui

parvient à nous faire ressentir l'émotion du mouvement de foule,

la gradation et l'engrenage qui conduisent au lynchage.

Avez-vous déjà arraché un œil en l'aspirant avec la bouche ?

Il y a eu 36 morts au stade du Heysel, 95 à Hillsborough lors d'un

match Liverpool-Nottingham Forest. Bill Buford y était et nous y

emmène. Dérangeant jusqu'à la nausée, naviguant sans trancher

entre adhésion et rejet, le livre devient franchement dévastateur

lorsque l'auteur, rédacteur en chef d'une revue littéraire, glisse

insensiblement dans la peau d'un de ces poivrots juvéniles qui se

shoote au football comme d'autres à la mauvaise colle.

Une des grandes qualités du texte de Bill Buford est de nous

prendre par surprise. Truffé d'humour anglais, traité avec le

point de vue distancié de l'anthropologue à la rencontre d'une

peuplade primitive, il bascule au prix d'accélérations subites qui

sont autant de retournements de points de vue au service d'une drôle

de cure de désorientation. Je ne pense pas que ce livre donnera

envie d'aller sur les stades, même s'il peut plaire aux amateurs de

foot. Il projette un éclairage violent mais réfléchi sur

l'univers du ballon rond et engendre autant d'émotions

contradictoires que d'intelligence.